Наследие М.В. Фрунзе и Великая Отечественная война

Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны

В данном разделе представлены исследования современных кыргызстанских историков, изучавших разные аспекты вклада жителей Кыргызстана в Победу в Великой Отечественной войне.

КЫРГЫЗСТАН – ВЕХИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:

ГОДЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

Посвящается 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

На этой странице использованы материалы коллективной монографии

- Кыргызстан – мамлекеттүүлүктүн урунттуу учурлары: согуштун апаат жылдары (Улуу Ата Мекендик согуштагы совет элинин Жеңишинин 80 жылдыгына арналат) = Кыргызстан – вехи государственности: годы, опаленные войной (посвящается 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне). – Бишкек: Maxprint, 2025. – 624 б.

Коллектив авторов: д.и.н., профессор Батырбаева Ш.Д., руководитель Научно-исследовательского, цифрового и музейно-образовательного центра (НИЦиМОЦ) Института истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына; д.и.н., профессор, член-корр. РАЕ Абытов Б.К. – руководитель «Фонда Восточных рукописей и наследий» института Востоковедения Ошского государственного университета; д.и.н., профессор Джунушалиева Г.Дж., Кыргызский экономический университет; к.и.н., доцент Алимова Б.М., кафедра истории Европы и Америки Института истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына; к.и.н., доцент Эралиев С.Н., кафедра археологии, этнологии, источниковедения и историографии Института истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына; к.и.н. Сумароков Л.И., директор Центра историко-культурного наследия Межгосударственной организации высшего образования «Кыргызско- Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина»; к.и.н., доцент Асипбаева М.Б., заведующая кафедрой истории стран Азии и Африки Института истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына; к.и.н., доцент Жумалиева С.Ч., ведущий научный сотрудник НИЦиМОЦ; Орозахунова З.Ж., научный сотрудник НИЦиМОЦ; Кадыралиева М.К., научный сотрудник НИЦиМОЦ.

Переводчик: к.и.н., доцент Эралиев С.Н.

Великая Отечественная война, являясь важнейшей частью Второй мировой, стала одним из самых трагических и одновременно героических периодов в истории народов постсоветского пространства. По своим масштабам, ожесточенности, разрушительности и глобальным последствиям она не имеет равных.

Для народов Советского Союза это было не просто вооруженное противостояние с нацистской Германией и ее союзниками, но и тяжелейшие испытание, потребовавшее максимального напряжения сил, мужества и сплоченности. Победа над германским нацизмом стала не только военным триумфом, но и событием, определившим дальнейший ход мировой истории. Однако причины, масштаб, значение и цена этой войны до сих пор недостаточно осмыслены в общественном сознании, становясь подчас объектом искажений и фальсификаций.

За последние десятилетия во многих странах опубликовано большое количество книг, посвященных борьбе с фашизмом. Однако наряду с фундаментальными исследованиями встречаются попытки пересмотра истории. В ряде работ допускаются искажения фактов, ложные выводы и опора на сомнительные источники. Авторы подобных публикаций стремятся внедрить в сознание людей, особенно молодежи, искаженное представление о вкладе Советского Союза и его многонационального народа в Победу. В этих условиях сохранение исторической правды становится важнейшей задачей современного общества.

По словам великого писателя Чынгыза Айтматова, война стала не просто историческим событием — она оказалась судьбоносной для каждого человека, испытанием его характера, моральных принципов и нравственных ценностей. В великой борьбе с фашизмом каждому нашлось свое место — на фронте, в тылу, в партизанских отрядах и подполье. Кыргызстан, как неотъемлемая часть советского государства, внес значительный вклад в Победу, оставив в ее истории немало страниц мужества и самоотверженности.

С началом войны вся страна мобилизовала свои ресурсы для борьбы с врагом. Первые месяцы стали тяжелым испытанием для СССР: немецкие войска стремительно продвигались, Красная Армия вынуждена была отступать, значительные территории оказались под оккупацией. Однако советский народ проявил невероятное мужество и стойкость, что стало залогом будущей Победы. На оккупированных территориях развернулось мощное движение сопротивления — партизаны, подпольщики, антифашисты вели борьбу, а в тылу трудились под лозунгом «Все для фронта, все для Победы».

Летом 1941 года нацистская Германия начала широкомасштабное вторжение на территорию СССР. Согласно плану «Барбаросса», немецкие войска стремительно продвигались, захватывая Прибалтику, Беларусь, Украину и западные регионы России. Тем не менее, бои под Смоленском замедлили их продвижение, а оборона Брестской крепости стала символом несгибаемого духа защитников Родины.

Осенью того же года началось немецкое наступление на Москву, получившее название «Операция Тайфун». Несмотря на тяжелое положение, Красная Армия сумела организовать оборону столицы. В ходе контрнаступления зимой 1941–1942 годов немецкие войска были отброшены, что стало первым крупным поражением вермахта и разрушило стратегию «блицкрига».

Следующим ключевым эпизодом войны стало противостояние на южном направлении. Летом 1942 года немецкие войска двинулись к Волге, и в Сталинграде развернулись ожесточенные бои. Героическое сопротивление советских войск, а затем успешное контрнаступление привели к окружению и уничтожению 6-й армии Паулюса. Разгром немецких войск под Сталинградом стал переломным моментом всей войны.

Летом 1943 года Красная Армия нанесла удар по немецким войскам на Курской дуге. Разведданные позволили подготовиться к обороне, что сыграло решающую роль в отражении атак противника. В результате Красная Армия перешла в контрнаступление, окончательно захватив стратегическую инициативу.

В 1944 году началось полномасштабное освобождение советской территории. В ходе наступления, известного как «Операция Багратион», советские войска разбили основные силы противника и освободили

Беларусь, значительную часть Польши и Прибалтики. Это обеспечило выход Красной Армии к границам Германии.

В финальном этапе войны советские войска предприняли решающее наступление на Берлин. В результате ожесточенных боев немецкая столица была взята, а 9 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Этот день стал символом Победы, ознаменовавшим окончание самой кровопролитной войны в истории человечества.

Победа далась ценой огромных жертв. Однако этот подвиг стал возможен не только благодаря военному мастерству командования и героизму солдат, но и самоотверженному труду миллионов людей в тылу. Кыргызстан, несмотря на ограниченные ресурсы, внес значительный вклад в Победу и в последующие годы сыграл важную роль в восстановлении страны. В годы войны республика была не только надежным тылом, обеспечивая фронт продовольствием, обмундированием и боеприпасами, но и центром расширения экономического и промышленного потенциала, развития науки, образования, искусства, а также формирования нового полиэтнического общества, основанного на межнациональной солидарности и культурном синтезе.

Сегодня, спустя десятилетия, память о Великой Отечественной войне остается важной частью национальной идентичности Кыргызстана. В стране ежегодно отмечается День Победы, проводятся памятные мероприятия, увековечиваются имена героев. Эта книга посвящена осмыслению вклада Кыргызстана в Победу, анализу его роли в годы войны и оценке влияния тех событий на развитие республики.

Изучение истории войны не только сохраняет память, но и укрепляет чувство национального единства, напоминает о цене мира и важности сплоченности перед лицом любых вызовов. В современных условиях особенно важно раскрыть вклад каждого народа, восстановить историческую правду и противостоять ее искажениям.

Историческая наука продолжает открывать новые факты, требуя свежего взгляда на события прошлого. Настоящая книга, подготовленная к юбилею Победы, сочетает научную строгость с доступностью изложения, позволяя широкому кругу читателей глубже понять масштаб подвига кыргызстанцев. Она предназначена не только для историков и исследователей, но и для студентов, школьников и всех, кто интересуется историей Кыргызстана и его вкладом в Великую Победу. Этот труд раскрывает, как Великая Отечественная война изменила жизнь Кыргызстана во всех сферах — экономической, социальной, культурной и повседневной, показав роль республики в обеспечении надежного тыла для фронта. Важно не только помнить о прошлом, но и осознавать его значение для настоящего и будущего.

Пусть эта книга станет данью уважения всем, кто сражался, трудился, поддерживал и верил в Победу. Их героизм, стойкость и мужество — это не просто страницы истории, а основа национальной гордости и исторической памяти Кыргызстана.

К началу Великой Отечественной войны Киргизская ССР имела сформированную политическую систему, основанную на принципах советской власти. Центральное управление осуществлялось через Советы депутатов трудящихся и партийные органы, что обеспечивало мобилизацию ресурсов и оперативное принятие решений. После принятия Конституции СССР в 1936 году Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР) была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику (Киргизскую ССР), получив статус равноправного субъекта в составе Советского Союза. Это событие стало важнейшим этапом в истории республики, завершив процесс ее государственного формирования в рамках советской системы.

Согласно Конституции Киргизской ССР, принятой в 1937 году, вся власть в республике принадлежала трудящимся, а управление осуществлялось через Верховный Совет Киргизской ССР и Советы на местах. Важным моментом было закрепленное за республикой право на свободный выход из состава СССР, однако реальная политическая практика показывала, что централизованный характер советской системы не позволял реализовать эту норму.

К началу войны административное деление Киргизской ССР включало 44 района, 5 городов республиканского подчинения и 3 рабочих поселка. Районные, городские и сельские Советы выполняли функции местного управления, подчиняясь Верховному Совету республики. Исполнительная власть была организована через Совет Народных Комиссаров (СНК), являвшийся высшим исполнительным и распорядительным органом.

Разделение министерств на союзно-республиканские и республиканские отражало особенности советской системы управления. Союзно-республиканские министерства, такие как Народный комиссариат обороны, Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат иностранных дел, подчинялись как союзному, так и республиканскому правительству. В то же время республиканские ведомства, такие как Народный комиссариат образования и Народный комиссариат здравоохранения, решали вопросы внутреннего развития Киргизской ССР, координируя работу в пределах республики.

Одним из значимых нововведений Конституции 1937 года стало закрепление права Киргизской ССР на самостоятельные международные отношения. Статья 16-а предусматривала возможность республики вступать в дипломатические сношения с иностранными государствами, а статья 16-б давала ей право на создание собственных войсковых формирований. Однако фактическая реализация этих положений была отложена, и лишь в 1941 году Киргизская ССР официально получила возможность участвовать в формировании национальных воинских частей в составе Красной Армии.

Политическая система Киргизской ССР к началу войны была полностью встроена в советскую модель управления. Верховный Совет принимал законы и разрабатывал планы развития, но все решения согласовывались с партийными органами. Исполнительная власть на местах действовала по директивам из центра, а партия контролировала не только политику, но и экономику. Именно такая жестко централизованная система позволила в кратчайшие сроки организовать мобилизацию населения и ресурсов в начале войны, а затем обеспечить эффективное функционирование тыла, что сыграло решающую роль в поддержке фронта и достижении Победы.

К началу войны Киргизская ССР прошла путь масштабных социально-экономических преобразований, превратившись из отсталого аграрного края в регион с развивающейся промышленностью. В 1913 году промышленность республики была представлена лишь несколькими мелкими кустарными предприятиями и угольными рудниками, в которых работало около тысячи человек. А к 1939 году число предприятий выросло до 5 411, из них 308 стали крупными промышленными объектами, а объем производства увеличился в 160 раз, что свидетельствовало о коренной трансформации экономики.

Основу этих изменений заложила индустриализация, начатая в 1925 году. В ходе первых пятилеток были построены новые предприятия, реконструированы старые, что позволило развить угольную, металлургическую, машиностроительную, текстильную и пищевую отрасли. Уже к 1940 году промышленность стала преобладающим сектором экономики, занимая более 50% в народном хозяйстве республики.

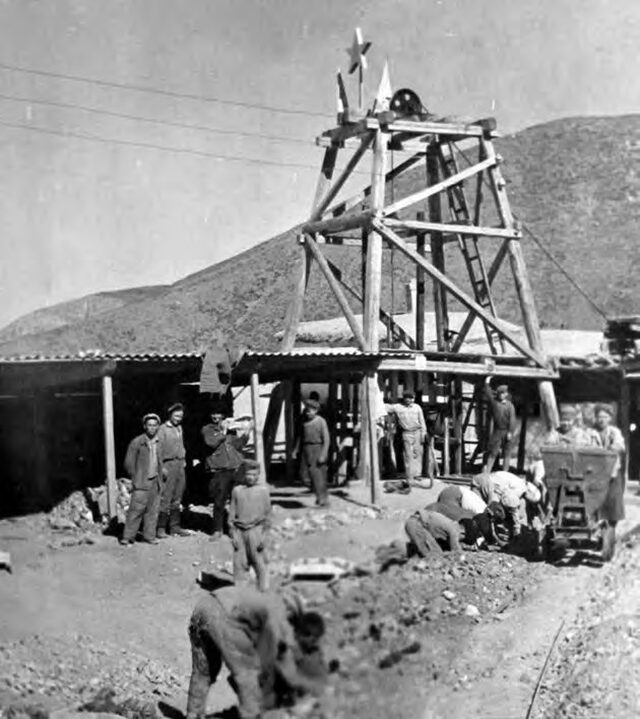

Угольная промышленность в Киргизской ССР развивалась стремительными темпами. До революции добыча угля велась вручную, шахты были слабо оснащены, а условия труда — тяжелыми. В советский период ситуация изменилась: введены в эксплуатацию новые рудники в Кок-Янгаке и Таш-Кумыре, реконструированы угольные центры Кызыл-Кия и Сулюкта. Это позволило республике не только покрывать собственные потребности, но и снабжать углем другие регионы Средней Азии.

В третьей пятилетке началась механизация добычи: внедрялись конвейеры, электросверла, врубовые машины, что повысило производительность труда. К 1940 году угольные месторождения были связаны железнодорожными магистралями с промышленными центрами региона, а запасы коксующегося угля открыли перспективы для металлургии.

Капиталовложения в отрасль стремительно росли: с 1935 по 1940 год в строительство шахт вложено более 100 миллионов рублей, а численность работников угледобывающей промышленности достигла 9 тысяч человек. Активное развитие получили социалистическое соревнование и стахановское движение, что способствовало росту производительности. Развитие отрасли сопровождалось строительством инфраструктуры: горняцкие поселки превращались в благоустроенные населенные пункты с жильем, школами и больницами.

По оценкам специалистов, запасы каменного угля в республике составляли от 10 до 12 миллиардов тонн, что делало Киргизскую ССР крупнейшим угледобывающим регионом Средней Азии. Основные месторождения находились в южных районах республики — Ляйлякском, Баткенском, Молотовском, Наукатском, а также в Таш-Кумырском и Октябрьском районах Джалал-Абадской области. В 1940 году значительные залежи выявлены в Узгенском и Советском районах, формировавших Ново-Ферганский угольный бассейн. Добыча угля велась и в северных районах, включая Иссык-Кульскую и Тянь-Шаньскую области (Джергалан, Согутты).

Помимо угля, значительные запасы торфа также играли важную роль в обеспечении топливных ресурсов республики. Крупные месторождения этого полезного ископаемого были сосредоточены в Тянь-Шаньской и Фрунзенской областях, а их объем исчислялся миллионами тонн.

К концу 1930-х годов, параллельно с развитием угледобычи, в Киргизской ССР началось освоение нефтяных месторождений. В 1937 году был введен в эксплуатацию первый нефтепромысел Чангыр-Таш, где к 1940 году добыча достигла десятков тысяч тонн нефти. Одновременно велась разведка новых месторождений в Майли-Суу, и Ак-Мечети, а геологоразведочные работы выявили перспективные залежи нефти в Чуйской долине и Иссык-Кульской котловине. В последние годы удалось значительно нарастить объемы добычи, что способствовало укреплению позиций республики в топливной промышленности.

Наряду с Чангыр-Ташем, перспективными нефтяными районами считались Яркутан, Таган, Таш-Рабат, Майан-Сай и другие месторождения, освоение которых находилось на начальном этапе. Их дальнейшая разработка могла существенно расширить сырьевую базу республики и укрепить ее роль в обеспечении топливных потребностей Советского Союза. Киргизская ССР обладала значительными запасами цветных металлов. В горах Кыргызского Ала-Тоо были открыты крупные месторождения свинца и цинка, особенно в районах Ак-Тюз и Боорду. Добыча велась также в Таласском Ала-Тоо, Алайских и Тянь-Шаньских горах. Особую ценность представляли залежи сурьмы, ртути, молибдена и вольфрама, сосредоточенные в Алайском хребте, а также в Тянь-Шаньской и Джалал-Абадской областях. Эти металлы имели стратегическое значение для оборонной промышленности СССР и сыграли ключевую роль в развитии металлургии и машиностроения.

Кроме цветных металлов, в районе Чангыр-Таша началась разработка месторождений серы, которая отправлялась на перерабатывающие предприятия. Это создавало базу для развития химической промышленности на основе местных ресурсов. Важную роль в становлении горнодобывающего сектора играли также рудники. В 1941 году планировалось ввести в эксплуатацию три крупных предприятия: свинцово-цинковый рудник в Ак-Тюзе, а также сурьмяно-ртутные рудники в Кадамджае и Хайдаркане. Эти объекты имели стратегическое значение для советской металлургии, обеспечивая страну редкими металлами, необходимыми для оборонной промышленности.

Перспективным направлением оставалась добыча золота. В начале 1940-х годов она велась старательским методом, но уже разрабатывались механизированные предприятия, что должно было вывести отрасль на новый уровень. В различных районах республики были выявлены значительные залежи золота. Россыпи встречались в бассейнах рек Нарын, Атбаши, Сары-Джас, Талас, Кокомерен и Кемин, а в горах Тянь-Шаня и Алая были открыты рудные месторождения. Эти запасы создавали перспективы для промышленного освоения золотодобычи и могли значительно усилить сырьевую базу республики.

Индустриальный прогресс в республике Кыргызстан накануне Великой Отечественной войны

В целом, горнодобывающая промышленность республики находилась в фазе активного роста, а третья пятилетка должна была стать ключевым этапом в создании мощного промышленного комплекса, способного удовлетворять не только внутренние, но и общесоюзные потребности.

Развитие металлургии стало важным приоритетом второй пятилетки, что привело к строительству стратегически значимых объектов. В Ошской области был основан Кадамджайский полиметаллический комбинат, специализировавшийся на добыче и переработке сурьмы и ртути. В Хайдаркане началась разработка рудных месторождений, а в Кеминском районе — строительство рудника Ак-Тюз, где велась добыча свинца и цинка. Эти предприятия не только обеспечивали республику необходимыми металлами, но и поставляли сырье для союзной промышленности.

К 1940 году Киргизская ССР превратилась в один из ключевых сырьевых регионов Средней Азии, обладая значительным минерально-энергетическим потенциалом. Благодаря масштабным геологоразведочным работам 1920–1930-х годов республика укрепила позиции в добыче полезных ископаемых, металлургии и металлообработке, что заложило основу для дальнейшей индустриализации. Запасы угля, нефти, цветных и редкоземельных металлов, золота, серы и строительных материалов открывали широкие перспективы для развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Особую стратегическую важность имели редкоземельные металлы, используемые в оборонной промышленности СССР.

Металлообрабатывающая промышленность Киргизской ССР также вышла на новый уровень. Во Фрунзе заработали ремонтно-механический завод Наркомзема СССР и металлообрабатывающий завод «Интергельпо», выпускавший широкий ассортимент металлических изделий и производственного оборудования. В Токмаке был построен завод по ремонту сельскохозяйственной техники, а во Фрунзе началось строительство крупного ремонтно-механического завода, предназначенного для выпуска оборудования для промышленности и аграрного сектора. Эти предприятия сыграли важную роль в обеспечении республики техникой и создании базы для дальнейшего экономического роста.

Строительная промышленность Кыргызстана, основанная на богатых ресурсах республики, обеспечивала значительную часть производимых строительных материалов. В 1940 году в республике функционировали 10 заводов по производству кирпича, черепицы и извести, которые ежегодно выпускали более 40 миллионов кирпичей и свыше 5 тысяч тонн извести. Велось строительство цементного завода в Кантском районе, а в Курментах Иссык-Кульской области планировался еще один цементный завод мощностью 15 тысяч тонн цемента в год. Лесная промышленность также набирала обороты. Лесозаготовки охватывали территорию площадью более миллиона гектаров, а объем заготовленной древесины достиг 830 тысяч кубометров. В 1940 году в республике работало семь лесопильных заводов, а в 1941 году планировалось строительство еще трех новых предприятий, что способствовало развитию отрасли и укреплению ее значимости в экономике региона.

Текстильная промышленность также прошла значительное развитие. В Оше работала шелкомотальная фабрика, обеспечивавшая производство натурального шелка, а в Чуйской долине было создано несколько хлопкоочистительных заводов, включая предприятия в Карасу и Араване. В 1940 году началось строительство нового хлопкоочистительного завода в Джалал-Абаде, что обеспечивало дальнейшее расширение производства хлопка. Во Фрунзе после реконструкции заработала суконная фабрика, значительно увеличившая выпуск тканей. Важной отраслью легкой промышленности стала кожевенно-обувная промышленность, включавшая кожевенные заводы, швейные фабрики и трикотажное производство.

Развитие пищевой промышленности Киргизской ССР шло в тесной связи с ростом сельскохозяйственного производства, что позволило создать крупные отраслевые предприятия, обеспечивавшие не только внутренние потребности республики, но и поставки в другие регионы СССР. Ведущую роль играла сахарная промышленность, сосредоточенная в Чуйской долине, где были построены два крупнейших сахарных завода – Кантский и Карабалтинский. В 1940 году они ежедневно перерабатывали до 25 тысяч пудов сахарной свеклы, а общий объем производства Кантского завода достиг 1,75 миллиона пудов сахара. Помимо сахара, предприятия обеспечивали колхозы свекловичным жомом, ежегодно поставляя более 2 миллионов центнеров этого кормового продукта для животноводства. Масштабное строительство сахарных заводов привело к развитию инфраструктуры: вокруг промышленных объектов появились благоустроенные рабочие поселки с современными социальными учреждениями, а небольшие села Кант и Калининское превратились в промышленные районные центры. В 1941 году в Ново-Троицке Чуйской долины планировался ввод в эксплуатацию нового сахарного завода, который должен был перерабатывать до 15 тысяч центнеров свеклы в сутки и стать одним из крупнейших предприятий Союза. Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1940 года, к 1945 году в республике намечалось строительство еще четырех сахарных заводов с общей перерабатывающей мощностью 48 тысяч центнеров свеклы в сутки, один из которых должен был включать рафинадный цех производительностью 2 тысячи центнеров сахара в сутки. Эти проекты открывали перспективу превращения Кыргызстана в один из ключевых центров производства сахара в Советском Союзе.

Наряду с сахарной промышленностью важнейшую роль в экономике республики играла мясная и молочная отрасль. До революции мясопереработка в Кыргызстане была представлена лишь кустарными бойнями, однако в 1931 году во Фрунзе был построен первый мясоконсервный комбинат, который после реконструкции к 1940 году превратился в современное предприятие с передовыми технологиями переработки мяса. Ассортимент продукции включал более 40 сортов колбас, мясные консервы, пельмени, жировые продукты и костную муку, а общий объем производства составил 25 миллионов рублей. В Ошской области был

построен второй крупный мясокомбинат, который обеспечивал переработку мясной продукции для южных регионов Кыргызстана и соседних республик Средней Азии. Параллельно активно развивалась молочная промышленность, поддерживаемая ростом животноводства. В 1940 году в республике функционировали 17 маслозаводов и 3 сыроваренных предприятия, выпускавших широкий ассортимент продукции, включая сливочное масло, жирную и нежирную брынзу, кисломолочные изделия и мороженое. Годовой объем производства масла достиг 700 тонн, а общая продукция молочной отрасли оценивалась в 2,5 миллиона рублей. В ближайшие годы планировалось дальнейшее расширение отрасли, включая строительство молокозаводов во Фрунзе и Кызыл-Кие, а также специализированных предприятий по производству сухого молока и масла в Пржевальске, Ат-Баши, Кочкорке, Тюпе и Сазановке.

Особое место в пищевой промышленности республики занимала табачная отрасль. В 1941 году в Оше началось строительство завода ферментации табака мощностью 3 тысячи тонн, который должен был быть введен в эксплуатацию в 1943 году. Производство табака достигло 6 тысяч тонн в год, что делало Кыргызстана одним из значимых регионов табачной промышленности в СССР. В этот же период расширялось винодельческое производство, которое, несмотря на относительную молодость, имело перспективы роста. В республике уже действовали два пивоваренных завода, ликёро-водочный завод, предприятие по производству плодово-ягодных вин, солодовенный завод и три завода безалкогольных напитков. В 1941 году началось строительство крупного спиртового завода во Фрунзе, который был рассчитан на переработку всей товарной массы свекловичной мелассы, поступавшей с сахарных заводов Чуйской долины. Запуск предприятия был намечен на 1945 год, а вместе с ним планировалось строительство винодельческого завода с проектной мощностью 250 тысяч декалитров виноградного вина в год.

Дополнительную роль в развитии пищевой промышленности играло рыболовство. В водах озера Иссык-Куль ежегодно вылавливалось до 10 тысяч тонн рыбы, которая перерабатывалась на специализированных предприятиях и поставлялась как на внутренний рынок, так и в другие регионы СССР.

К 1940 году Киргизская ССР достигла значительных успехов в энергетическом секторе, что стало ключевым фактором индустриального развития. До революции уровень электрификации был крайне низким — электричество использовалось лишь в отдельных кинотеатрах, а большая часть населения даже не имела доступа к керосиновому освещению. Однако в годы советской власти ситуация кардинально изменилась: в республике построили 134 электростанции, обеспечив энергией промышленные предприятия, города, рабочие поселки и сельские районы. Электричество пришло даже в отдаленные аилы, что значительно улучшило условия жизни населения и создало основу для дальнейшего экономического роста.

Энергосистема республики включала как промышленные электростанции, так и небольшие колхозные гидростанции, что способствовало механизации сельского хозяйства, обеспечению школ, больниц и культурных учреждений. Значительный гидроэнергетический потенциал, обусловленный горными реками с высоким энергопотенциалом, открывал перспективы для выработки свыше 10 миллионов киловатт электроэнергии. В 1940 году началась подготовка к строительству крупных гидроэлектростанций, включая Джалал-Абадскую, Джал-Арыкскую, Ошскую и Ширханскую, а также гидростанции на Чуйском канале для энергоснабжения Фрунзе. Параллельно развивалась сеть колхозных гидростанций, ускоряя электрификацию сельской местности.

Энергетическая инфраструктура стала важным стимулом для индустриального роста. Новые мощности обеспечили электроэнергией угледобывающие, горнорудные, текстильные и пищевые предприятия, способствуя механизации производственных процессов. Электрификация рудников Кызыл-Кия, Сулюкта, Кок-Янгак и Таш-Кумыр позволила снизить долю тяжелого ручного труда в угледобыче. Развитие энергосистемы также способствовало модернизации транспорта и сельского хозяйства, что повысило производительность и улучшило условия жизни населения. Эти достижения сделали Киргизскую ССР перспективным промышленным регионом, заложив основу для дальнейшего экономического подъема.

К 1940 году Киргизская ССР добилась значительных успехов в развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры, что стало важным этапом социалистических преобразований. Строительство железных дорог обеспечило выход природных ресурсов Тянь-Шаня и Иссык-Кульской котловины на общесоюзный рынок, что позволило транспортировать сотни тысяч тонн угля, леса, зерна, рыбы и продукции животноводства. В ответ на растущие потребности экономики активно развивалась сеть автомобильных дорог. Если в 1927 году их протяженность составляла всего 35 километров, то к концу второй пятилетки она увеличилась до 3 704 километров, а в 1940 году достигла 6 700 километров. В ходе массового народного движения в кратчайшие сроки были построены сотни километров новых шоссейных дорог, соединяющих областные и районные центры. Среди крупнейших проектов — автомагистраль Фрунзе – Джалал-Абад – Ош протяженностью 430 километров, требовавшая сложных инженерных работ, включая прокладку горных перевалов и строительство мостов.

Наряду с развитием транспортной сети активно модернизировались средства связи. В 1926 году телеграфная связь была доступна лишь в 18 районах, а телефонизированных сельсоветов не существовало. К 1940 году в 45 районах уже действовала телеграфная, телефонная или радиотелефонная связь, а протяженность телефонно-телеграфных линий достигла 3 353 км. В республике функционировали 22 радиостанции, 43 радиоузла и 41 телефонная станция, обеспечивавшие прямую связь с Москвой, Алма-Атой и Ташкентом. Почтовая сеть охватывала 352 почтовых отделения и 6 750 километров почтовых трактов, обеспечивая доставку корреспонденции на родном языке во все населенные пункты.

Эти достижения позволили преодолеть транспортную изоляцию, ликвидировать бездорожье и примитивные средства передвижения, обеспечив хозяйственную интеграцию республики, а также способствуя распространению социалистической культуры и экономическому развитию всех ее регионов.

К 1940 году Киргизская ССР стала динамично развивающимся аграрно-индустриальным регионом, демонстрируя значительные достижения в энергетике, горнодобывающей, строительной, легкой и пищевой промышленности. Масштабные социалистические преобразования создали прочную инфраструктурную основу для дальнейшего экономического роста. Запуск новых энергетических мощностей способствовал расширению производства, электрификации сельской местности и повышению эффективности труда. Развитие горнодобывающей отрасли обеспечило республику углем, нефтью и цветными металлами, укрепляя связи с союзными регионами. Строительство промышленных объектов и транспортных коммуникаций способствовало увеличению производственных мощностей и созданию рабочих мест.

Легкая промышленность обеспечивала население текстильными, кожевенными и швейными изделиями, а пищевая промышленность, ориентированная на переработку местного сырья, не только удовлетворяла внутренние потребности, но и снабжала другие регионы Союза.

Совершенствование транспортной сети способствовало ускоренной интеграции экономики республики, обеспечивая бесперебойную логистику ресурсов. Внедрение механизированных технологий в угледобыче и строительство новых шахт в Таш-Кумыре, Кызыл-Кие и Джергалане укрепило топливную базу, необходимую для дальнейшего промышленного роста.

Однако начало Великой Отечественной войны потребовало пересмотра экономических приоритетов. Промышленность республики была оперативно переориентирована на обеспечение фронта, а часть запланированных проектов заморожена. Эвакуация предприятий из западных районов СССР привела к структурным изменениям в экономике и необходимости адаптации к условиям военного времени. Несмотря на эти вызовы, накопленный промышленный потенциал позволил Киргизской ССР сыграть ключевую роль в обеспечении тыла, что во многом определило ее стратегическое значение в годы войны.

К началу Великой Отечественной войны Киргизская ССР добилась значительных успехов в сельском хозяйстве благодаря социалистическим реформам, коллективизации и механизации. Полная коллективизация позволила объединить 99,9% крестьянских хозяйств в 1 729 колхозов, а 99,97% посевных площадей перешли в их ведение. Это обеспечило стабильность сельскохозяйственного производства и позволило республике занять передовые позиции в аграрном секторе. Важную роль сыграли совхозы, которые превратились в крупные государственные предприятия по выращиванию технических культур и разведению племенного скота.

Создание 65 машинно-тракторных станций (МТС) и широкое внедрение современной техники – более 5 000 тракторов, 1 000 комбайнов и сотен других механизмов – позволили кратно повысить производительность. Если в 1932 году механизированная уборка зерна составляла всего 8%, то к 1940 году большая часть сельскохозяйственных работ была механизирована. Это способствовало росту урожайности и расширению посевных площадей, которые увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1928 годом и к 1940 году достигли 1 055,5 тысячи гектаров.

Активное освоение новых агротехнических методов, таких как бороздковый полив, подкормка, боронование озимых и перекрестный сев, способствовало повышению урожаев. Внедрение сортовых семян охватило основные посевные площади: 84,5% озимой пшеницы, 71,5% яровой пшеницы, 84% овса и 55,3% ячменя выращивались из высококачественных семян. В высокогорных районах, где ранее земледелие считалось невозможным, были засеяны десятки тысяч гектаров, а урожайность достигла 8 центнеров с гектара, что стало значительным достижением для традиционно кочевых регионов. Около трети посевных площадей в горной местности убирались с использованием механизированных средств.

Колхозники республики активно участвовали в социалистическом соревновании, демонстрируя высокие показатели урожайности. В 1940 году более 120 хозяйств получили свыше 100 пудов зерна с гектара, а свыше 500 бригад собрали от 120 до 150 пудов. Колхоз «Новая Жизнь» Иссык-Кульского района был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а многие хозяйства получили дипломы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Отдельные звенья добились выдающихся результатов: звено Падериной собрало 25 центнеров зерна с гектара, звено Турсун Оторбаевой – 22 центнера, а бригады Балыкчинского района – 17 центнеров.

Помимо зернового производства, значительно расширились посевы технических культур, кормовых трав и овощей. Грамотное применение севооборота, агротехнических методов и сортосмены способствовало укреплению продовольственной безопасности. Колхозы Кыргызстана неоднократно становились лидерами социалистического соревнования, особенно в выращивании хлопка и сахарной свеклы.

Развитие механизации сопровождалось подготовкой кадров: к 1940 году более 6 500 человек прошли обучение на трактористов, комбайнеров и механиков, включая 2 000 женщин, что свидетельствовало о социальных переменах в сельской местности. Эти достижения создали прочную основу для дальнейшей модернизации аграрного сектора, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства даже в условиях предстоящих военных испытаний.

К началу Великой Отечественной войны хлопководство в Киргизской ССР достигло значительных успехов благодаря социалистическим реформам, механизации и внедрению передовых агротехнических методов. Посевные площади увеличились в 2,5 раза по сравнению с 1926 годом и к 1939 году достигли 64 тысяч гектаров, что позволило досрочно выполнить пятилетний план. Развитие отрасли сопровождалось техническим перевооружением: 21 машинно-тракторная станция, свыше 2 300 тракторов, 700 тракторных сеялок и более 1 000 культиваторов заменили устаревшие способы обработки почвы. Внедрение удобрений охватило 95,8% посевных площадей, а зяблевая вспашка, ранее применявшаяся лишь на 2,8% полей, к 1940 году достигла 93,6%, что способствовало повышению урожайности.

Важным этапом стало совершенствование сортового состава хлопка: малопродуктивные виды были исключены, а основу семенного фонда составили высокоурожайные сорта «8517» и «1306». Для обеспечения качественным семенным материалом в республике организовали элитные семеноводческие хозяйства, поставлявшие семена не только местным колхозам, но и другим хлопководческим регионам СССР. Одновременно укреплялся колхозный сектор: повышалась трудовая дисциплина, внедрялись передовые агротехнические методы, а социалистическое соревнование способствовало росту эффективности производства.

Урожайность хлопка стабильно росла. В 1939 году средний показатель по республике составил 18,5 центнера с гектара, а в передовых хозяйствах достиг рекордных значений. Одним из примеров успешного ведения хозяйства стал колхоз имени Молотова в Араванском районе. Внедрение механизированного труда, четкая организация рабочих процессов и рациональное использование земельных ресурсов позволили значительно повысить урожайность. В 1937 году с одного гектара собирали 22,7 центнера хлопка, а к 1940 году этот показатель увеличился до 26,27 центнера. Колхоз не только стабильно выполнял государственные поставки, но и развивал животноводство, обеспечивая производство зерна, мяса, шерсти и молока.

Развитие хлопководства сопровождалось модернизацией и расширением свеклосеяния и производства лубяных культур. Техническое перевооружение и применение научных агротехнических методов позволили резко повысить эффективность отрасли. Передовые колхозы стабильно увеличивали урожайность, а участие в стахановском движении способствовало достижению выдающихся показателей, когда лучшие звенья собирали до 100 центнеров хлопка с гектара. Эти успехи стали результатом планомерной политики социалистического сельского хозяйства, обеспечив прочную основу для дальнейшего роста аграрного сектора.

Развитие свеклосеяния стало одним из ключевых направлений аграрной политики республики. Если в 1930 году сахарной свеклой было засеяно всего 1 500 гектаров, то к 1940 году площадь возросла в десять раз, достигнув 15 000 гектаров. Урожайность стабильно увеличивалась, и к 1940 году средний показатель по республике составил 431 центнер с гектара, что обеспечило валовой сбор более 6 миллионов центнеров. Колхозники Чуйской долины стали инициаторами социалистического соревнования, а передовики, такие как звеньевая З. Кайназарова, достигали рекордных урожаев — свыше 1 000 центнеров с гектара. Механизация посевов, применение удобрений и усовершенствованные агротехнические приемы, такие как глубокая вспашка, двойная культивация, бороздковый полив и ранние сроки сева, активно внедрялись по всей республике.

Помимо хлопководства и свеклосеяния, в Кыргызстане успешно развивалось производство новолубяных культур. В 1930-х годах началось активное расширение посевов кенафа, японской и итальянской конопли, что позволило республике стать одним из ведущих поставщиков сырья для текстильной промышленности СССР. В 1940 году под эти культуры было отведено 6 339 гектаров, а продукция кыргызских хозяйств поставлялась на джутовые фабрики и канатные заводы страны. Благодаря развитию селекционной работы и внедрению высокоурожайных сортов Киргизская ССР превратилась в важную сырьевую базу для производства пеньковых и джутовых изделий.

В 1940 году Киргизская ССР добилась значительных успехов в развитии табаководства, эфиромасличных и лекарственных культур, виноградарства, садоводства и овощеводства. Эти достижения стали результатом масштабных социалистических преобразований и внедрения передовых агротехнических методов.

Посевные площади табака постоянно увеличивались, а урожайность стабильно росла благодаря механизации и совершенствованию агротехники. Так, колхоз имени Ворошилова в Октябрьском районе собрал 14,8 центнера табака с гектара, колхоз имени 1-го съезда КП(б) в Наукатском районе — 12,7 центнера, а колхоз имени Шевченко в Караванском районе — 11,5 центнера. Передовые бригады и звенья, такие как звено тов. Штенгауэра (колхоз «Профинтерн»), достигали урожайности до 26,1 центнера с гектара.

Активно развивалось эфиромасличное производство: за последние пять лет площадь посевов лекарственного мака увеличилась более чем на 50 %, а выращивание таких культур, как кунжут, подсолнечник, арахис и мускатный шалфей, значительно расширилось. Важным направлением стало развитие виноградарства и садоводства. С 1930 года площадь садов, виноградников и ягодников значительно возросла, а выращиваемые в колхозных садах сорта яблок и других фруктов получили широкое распространение в пределах республики.

Овощеводство и картофелеводство также развивались активными темпами: в 1940 году под этими культурами было занято около 20 тысяч гектаров. В пригородных хозяйствах, промышленных центрах и городах проводилась адаптация овощных культур, организовывались семеноводческие хозяйства. Быстро росло производство шелковицы и шелководство, востребованное в текстильной промышленности.

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) на 1940–1945 годы, предусматривалось дальнейшее расширение посевных площадей: зерновых — на 10 тысяч гектаров, сахарной свеклы — на 23 тысячи, табака — на 1,2 тысячи, виноградников — на 3 тысячи, садов — на 10 тысяч, овощных культур — на 15 тысяч гектаров. Одновременно намечалось повышение урожайности: к 1945 году урожайность зерновых должна была достигнуть 13 центнеров с гектара, табака — 15 центнеров, сахарной свеклы — 425 центнеров, овощей — 26 центнеров.

Для достижения этих показателей предусматривалось внедрение правильных севооборотов, внесение минеральных удобрений и повышение плодородия почвы. Киргизская ССР продолжала укреплять свою экономику, добиваясь новых успехов в социалистическом труде.

К 1940 году Киргизская ССР добилась значительных успехов в ирригационном строительстве, что стало важным результатом социалистических преобразований. Масштабная реконструкция и модернизация водохозяйственных систем позволили почти вдвое увеличить площадь орошаемых земель по сравнению с дореволюционным периодом. За 15 лет в развитие водного хозяйства было вложено более 112 миллионов рублей, что существенно улучшило ирригационную инфраструктуру.

Реконструированы и модернизированы крупнейшие оросительные системы, включая Кутарт-Сайскую, Иссык-Атинскую, Сокулукскую и Чон- Каиндинскую, а также построены новые каналы – Краснореченский, Шамен, Каирма, Янги и Кансалык. Важную роль сыграло возведение плотины на реке Кугарт, обеспечившей эффективное использование грунтовых вод, а также строительство Чумышской плотины на реке Чу, что позволило оросить 22 тысячи гектаров земель. В 1939–1940 годах площадь поливных земель республики увеличилась на десятки тысяч гектаров, а за 1940 год было построено около 200 километров новых каналов.

Советское правительство уделяло особое внимание механизации ирригационных работ, что повысило эффективность водопользования. Было возведено 4 400 гидротехнических сооружений и установлено 3 500 гидрометрических постов для контроля распределения воды. Усовершенствованы методы полива: примитивный напускной способ

заменяли на бороздковый и трубочные системы, позволяющие экономить воду и повышать урожайность. Организованное водоснабжение колхозов способствовало росту сельскохозяйственного производства и развитию животноводства.

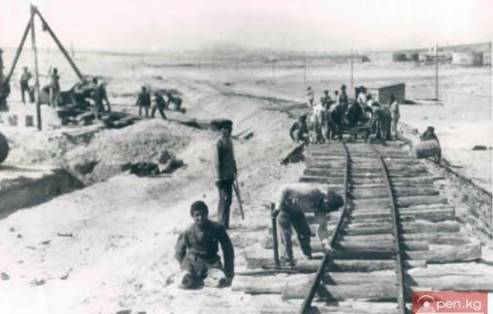

Батырбаев С., заведующий отделом райкома партии Фрунзенской области, с одним из участников строительства Большого Чуйского канала. 1940 год.

Крупнейшим ирригационным проектом стало строительство Большого Чуйского канала протяженностью 270 километров и Орто-Токойского водохранилища. Канал включал две магистральные системы – Западную и Восточную, обеспечивавшие водой не только Чуйскую долину, но и соседние регионы. В ходе строительства предстояло вынуть более 12 млн кубометров земли и возвести 200 инженерных сооружений, включая водозаборы, плотины и мосты. Ожидалось, что завершение проекта обеспечит республику 5 млн пудов сахара, 2 млн пудов зерна и 900 тыс. пудов овощей, а также укрепит кормовую базу для животноводства.

Кроме сельскохозяйственного значения, Большой Чуйский канал сыграл стратегическую роль в обеспечении водоснабжения Фрунзе, развитии рекреационных зон и водного спорта. Общие инвестиции в ирригационное строительство, включая канал и водохранилище, составили 170 миллионов рублей, что стало крупнейшей программой водохозяйственного развития республики. Эти достижения не только повысили продуктивность сельского хозяйства, но и заложили основу для дальнейшего экономического роста Киргизской ССР.

К 1940 году Киргизская ССР добилась значительных успехов в развитии животноводства, что стало результатом социалистических преобразований, коллективизации и внедрения передовых методов хозяйствования. Численность сельскохозяйственных животных значительно возросла: поголовье овец увеличилось на 119%, коз – на 185%, лошадей – на 43%, крупного рогатого скота – на 67%. Государственная поддержка и активное участие колхозников позволили ликвидировать бесскотность среди сельского населения. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 1939 года в республике началось массовое строительство животноводческих ферм. Если в 1938 году 45% колхозов не имели таких хозяйств, то к 1941 году они появились во всех колхозах, а только в 1939 году было создано 1 359 новых ферм. В результате коллективное животноводство значительно расширилось, и к 1940 году на него приходилось уже более 40% всего поголовья.

Совхозы стали основными центрами племенного скотоводства, обеспечивая колхозы высокопродуктивными породами. В 1940 году в республике действовали 22 животноводческих совхоза и 3 государственных конных завода, специализировавшихся на разведении племенного скота. Вторая пятилетка позволила реализовать более 220 тысяч овец, 30 тысяч телят, 6,6 тысячи племенных баранов и 1 500 быков. Совхозы также поставляли жеребцов для улучшения пород лошадей, что способствовало развитию коневодства.

Механизация сельского хозяйства значительно повысила эффективность животноводческих предприятий. К 1939 году в совхозах работало 600 тракторов и 117 комбайнов, обеспечивавших механизированную обработку 94,4% посевных площадей. Овцеводческие хозяйства оснащались электромеханическими установками для стрижки овец, а за 10 лет в отрасль было вложено около 90 миллионов рублей, что позволило электрифицировать фермы и улучшить условия труда. Производство мяса выросло на 61%, масла – на 50%, шерсти – на 42%.

Важным направлением стало племенное животноводство. В совхозе «Аламедин» средний удой на фуражную корову увеличился с 1 340 кг в 1935 году до 4 100 кг в 1940 году, а передовые доярки достигали 8 000 кг в год.

Совхозы выполняли государственные планы по надоям и мясопроизводству, поставляя племенной молодняк в колхозные хозяйства. За выдающиеся достижения лучшие животноводы участвовали во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, а передовые хозяйства получали государственные награды.

К 1940 году численность чистопородных и метисных овец увеличилась с 122 335 в 1935 году до 766 968 голов, а настриг шерсти вырос с 2,1 до 3,1 кг на одну овцу. Кыргызский научно-исследовательский институт вывел новую породу «курдюк-меринос», сочетавшую высокое качество шерсти с хорошими мясными характеристиками. В республике действовали 416 пунктов искусственного осеменения, что позволило значительно улучшить селекционную работу. Совхозы «Джуан-Тюбе» и «Тамчи» активно занимались разведением элитных пород, ежегодно поставляя тысячи племенных овец в колхозы.

Коневодство также получило мощное развитие. Скрещивание кыргызской породы с верховыми и рысистыми лошадьми позволило улучшить характеристики поголовья. Количество конеферм увеличилось в 14 раз, а кыргызские табунщики добились 100% сохранности жеребят. Государственные конезаводы, такие как Иссык-Кульский завод № 54, поставляли кавалерийских лошадей для нужд Красной Армии.

Значительные успехи были достигнуты и в свиноводстве, птицеводстве и пчеловодстве. Колхозные свинофермы показывали рекордные показатели по воспроизводству, а инкубаторные станции обеспечивали массовое выведение племенной птицы. Производство яиц и мяса стабильно росло, а на специализированных фермах достигалась высокая продуктивность. В колхозе «Труд крестьянина» средний выход цыплят составлял 98%, а наличие водных ресурсов способствовало развитию разведения водоплавающей птицы.

Пчеловодство, ранее практически не развитое, превратилось в важную отрасль сельского хозяйства. Число пчелосемей увеличилось до 75,3 тысячи, а годовое производство меда достигло 600 тонн. В 1939 году в республике работало 337 специализированных пасек, причем лучшие хозяйства демонстрировали высокую продуктивность. Например, колхоз «Коммунист» в Ошской области добился урожайности 72 кг меда на пчелосемью.

Развитие животноводства требовало укрепления кормовой базы, которая до революции практически отсутствовала, что приводило к массовому падежу скота в зимний период. К 1939 году площади сенокосных угодий удвоились, а возделывание кормовых культур значительно расширилось. Активно выращивались люцерна, клевер, злаковые травы и кормовая свекла, что обеспечивало стабильное увеличение поголовья и повышение продуктивности.

За выдающиеся достижения в животноводстве передовые колхозники Киргизской ССР были удостоены государственных наград. Четырнадцать человек получили орден Ленина, десять — орден Трудового Красного Знамени, шестнадцать — орден «Знак Почета». В числе участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки было более пяти тысяч представителей республики, а количество награжденных продолжало расти. Два колхоза и одна машинно-тракторная станция были отмечены орденами, восемь колхозов удостоены дипломов I степени. Многие сельскохозяйственные работники получили золотые и серебряные медали ВСХВ.

К началу Великой Отечественной войны сельское хозяйство и животноводческий сектор Киргизской ССР демонстрировали устойчивый рост, обусловленный механизацией, расширением посевных площадей и развитием племенного животноводства. Созданная инфраструктура позволила значительно увеличить производство зерна, кормовых культур, мяса, молочной продукции и шерсти, что укрепило продовольственную базу республики и обеспечило поставки сельскохозяйственной продукции в другие регионы СССР.

К 1940 году Киргизская ССР добилась значительного прогресса в социально-экономическом развитии. Это выразилось в росте государственного бюджета, укреплении системы социальной защиты, увеличении доходов населения и улучшении условий жизни. За 13 лет бюджет республики вырос более чем в 70 раз, достигнув 385,2 млн рублей. Значительная его часть направлялась на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Только в 1939 году на социальные программы было выделено 229,6 млн рублей, что свидетельствовало о приоритетном внимании государства к благосостоянию граждан.

Индустриализация способствовала увеличению численности рабочих и служащих – с 93,9 тыс. человек в 1936 году до 162,4 тыс. в 1940 году, что в 32 раза превышало уровень 1913 года. Одновременно с этим значительно выросли доходы населения: среднегодовая зарплата за десятилетие увеличилась в четыре раза и составила 3 552 рубля. В промышленных центрах, таких как рудник Кызыл-Кия, квалифицированные специалисты зарабатывали более 1 000 рублей в месяц, что существенно превышало средний уровень по республике.

Система социального обеспечения претерпела значительные изменения. Если в 1925 году на эти цели выделялось всего 90 тыс. рублей, то в первую пятилетку (1928–1932) сумма увеличилась до 3,05 млн рублей, во вторую (1933–1937) – до 6,5 млн рублей, а в 1940 году только за один год было израсходовано 7,4 млн рублей. Особое внимание уделялось поддержке престарелых и инвалидов – на их содержание в 1940 году направили 740 тыс. рублей. Наряду с государственной помощью активно работали колхозные кассы взаимопомощи, финансировавшие медицинское обслуживание, санаторное лечение и другие социальные нужды.

Развитие здравоохранения стало одним из важнейших достижений республики. В 1913 году в Кыргызстана действовали всего шесть больниц, и медицинская помощь была доступна преимущественно в городах. К 1940 году число больниц увеличилось до 81, амбулаторий – до 267, а фельдшерско-акушерских пунктов – до 326, что обеспечило доступ к медицине даже в отдаленных районах. Были созданы специализированные женские и детские консультации, расширена сеть яслей и детских садов. Финансирование здравоохранения выросло с 90 тыс. рублей в 1925 году до 7,4 млн рублей в 1940 году, что позволило значительно улучшить качество медицинского обслуживания населения.

Экономический рост республики способствовал увеличению доходов колхозов. В 1933 году их валовой доход составлял 40,4 млн рублей, а к 1939 году вырос в десять раз – до 421,4 млн рублей. Средний доход на один колхозный двор увеличился с 408 до 2 245 рублей, а денежные поступления колхозов за тот же период выросли с 68,4 до 318,7 млн рублей. Значительно возросло и число колхозов-миллионеров: если в 1937 году их доля составляла 3,7%, то к 1940 году их насчитывалось более 50.

Рост уровня жизни сопровождался развитием потребительского рынка. Розничный товарооборот увеличился более чем в 11 раз – с 74,3 млн рублей в 1927–1928 годах до 827,7 млн рублей в 1939 году. В республике активно расширялась торговая сеть: количество магазинов возросло с 1 852 в 1932 году до 2 588 в 1940 году. Колхозная торговля снабжала города и рабочие поселки мясом, овощами, молочной продукцией и фруктами. В сельской местности появились магазины, почтовые отделения, телефоны и радио, возрос спрос на промышленные товары – велосипеды, мебель, музыкальные инструменты.

К 1940 году Киргизская ССР достигла значительных успехов в ликвидации неграмотности, что стало важнейшим этапом социалистических преобразований. В дореволюционный период подавляющее большинство населения не имело доступа к образованию, но ситуация кардинально изменилась. Массовая школьная реформа и государственная политика просвещения обеспечили широкие возможности для обучения. На каждую тысячу человек приходилось 303 учащихся, а среди жителей старше восьми лет каждый третий был вовлечен в образовательный процесс. В 1932–1934 годах было издано 49 учебников на кыргызском языке, а к 1940 году их тираж достиг 167 тысяч экземпляров, что способствовало становлению национальной литературной нормы. Введение нового алфавита на основе русской графики упростило процесс обучения, расширило переводную литературу и укрепило связи с советской образовательной системой.

Число школ неуклонно росло, а к 1940 году в республике работало уже 11 тысяч учителей. Советская власть уделяла особое внимание подготовке педагогических кадров: передовые учителя награждались орденами и медалями, 140 педагогов получили почетные грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, а двум тысячам было присвоено персональное пожизненное звание. Развитие образования способствовало формированию национальной интеллигенции и подготовке специалистов в различных отраслях.

Высшее и среднеспециальное образование также активно развивалось. В республике работало шесть высших учебных заведений, в которых обучались 2 539 студентов. Кыргызский государственный педагогический институт готовил специалистов по истории, литературе, математике и иностранным языкам, а сельскохозяйственный институт, основанный в 1933 году, обеспечивал республику агрономами, зоотехниками и ветеринарами. В 1939 году открылся Кыргызский медицинский институт, который готовил врачей для лечебных учреждений. Учительские институты появились в Оше и Пржевальске, а в 34 педагогических училищах и техникумах обучалось 7 403 студента. Доступность образования для рабочих, чабанов и колхозников подтверждала реализацию курса на создание национальных кадров.

Развитие печатного дела стало важным показателем культурного роста. В 1940 году в Кыргызстане выходили 63 газеты и журнала с общим тиражом 180 тысяч экземпляров. Книгоиздательство активно расширялось: только за один год было выпущено 206 книг общим тиражом 1,4 миллиона экземпляров. В кыргызском языке появились новые научные и политические термины, активно переводились труды классиков марксизма-ленинизма. Значительный вклад внес профессор Константин Юдахин, составивший первый кыргызско-русский словарь, включавший 25 тысяч слов. Это стало важным инструментом для изучения языка и укрепления национальной культуры.

Студенты Ошского сельскохозяйственного института 1939 г. Первый ряд, справа: Корчубек Акназаров. Герой Социалистического Труда

Научные исследования начали внедряться в экономику и сельское хозяйство. В 1930-е годы в республике появились первые научно-исследовательские институты. Институт животноводства занимался селекцией новых пород, что способствовало увеличению продуктивности хозяйств. Ветеринарно-бактериологическая лаборатория разрабатывала методы борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных животных, а опытные станции по растениеводству выводили новые сорта пшеницы, хлопка, табака и овощных культур. В 1934–1940 годах было опубликовано 178 научных работ по аграрной науке, что свидетельствовало о росте научного потенциала республики.

К 1940 году Киргизская ССР завершила ликвидацию неграмотности и заложила основу для дальнейшего развития науки и образования. Расширение доступа к знаниям, подготовка квалифицированных кадров и активное развитие научной деятельности стали важными результатами социалистической модернизации, обеспечившими дальнейший экономический и культурный прогресс.

В предвоенные годы кыргызская литература переживала подъем. Молодые писатели и поэты — Кубанычбек Маликов, Ясыр Шиваза, Джоомарт Боконбаев, Аалы Токомбаев, Алыкул Осмонов — стали основоположниками советской кыргызской литературы. Их произведения отражали темы социалистического строительства, трудового героизма, дружбы народов и роли коммунистической партии. Огромное влияние на развитие кыргызской поэзии оказало творчество народного акына Токтогула Сатылганова, чьи стихи о жизни простого народа стали основой для многих литературных произведений. Эпос «Манас» подвергся научному изучению: проводилась масштабная работа по его записи и литературной обработке, что способствовало сохранению уникальных устных традиций кыргызского народа.

Кино и театр сыграли важную роль в культурном развитии республики. В 1926 году в столице была создана первая театральная студия, а спустя два года на ее основе возник Кыргызский драматический театр. В 1939 году была поставлена первая национальная опера «Айчурек», музыку к которой написали Владимир Власов, Владимир Фере и Абдылас Малдыбаев, а либретто подготовили Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов и Джоомарт Боконбаев. Это событие стало важной вехой в истории кыргызского искусства, поскольку опера на кыргызском языке впервые была представлена широкой публике. В 1936 году основана Кыргызская государственная филармония, ставшая центром музыкальной жизни республики. В ее составе были национальный оркестр народных инструментов, хоровая капелла и ансамбли, исполнявшие как народные, так и современные советские композиции.

Изобразительное искусство также переживало подъем. В республике появились первые профессиональные художники, среди которых особенно выделялся Гапар Айтиев — основатель кыргызской школы живописи. Его творчество сочетало народные мотивы с элементами социалистического реализма. В 1939 году в Фрунзе открылась первая художественная галерея, в которой были собраны работы кыргызских и советских мастеров. Развивалось и народное прикладное искусство: мастерицы создавали ковры, шелковые панно и декоративные изделия с традиционными кыргызскими узорами.

К 1940 году Киргизская ССР достигла значительных успехов в образовании, науке, литературе и искусстве. Ликвидация неграмотности, расширение системы высшего и среднеспециального образования, становление национальной науки, расцвет театра, музыки и изобразительного искусства стали результатами социалистического строительства. Эти достижения обеспечили высокий уровень культурного и образовательного развития республики, что сыграло важную роль в мобилизации населения в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны Киргизская ССР представляла собой республику с динамично развивающейся экономикой, ростом благосостояния населения, расширяющейся социальной инфраструктурой и увеличением потребления товаров и услуг. Социалистическая индустриализация, коллективизация и государственная политика, направленная на удовлетворение нужд трудящихся, кардинально изменили повседневную жизнь кыргызстанцев, сделав их активными участниками строительства нового общества.

К 1940 году республика совершила значительный рывок в социально-экономическом развитии. Увеличение бюджетных вложений в социальную сферу, рост доходов населения и активное развитие торговли способствовали повышению качества жизни. Киргизская ССР, ранее находившаяся на периферии экономики, превратилась в динамично развивающийся регион, что заложило основу для дальнейшего роста и стабильности.

Если бы не война, республика продолжила бы развивать промышленность, сельское хозяйство, науку и культуру, укрепляя свои позиции в социально-экономическом и образовательном пространстве Средней Азии. Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы, потребовав полной мобилизации человеческих и материальных ресурсов для защиты Родины. Достигнутый к 1941 году уровень образования, науки, искусства и социальной политики не только способствовал повышению благосостояния населения, но и сформировал новую идентичность кыргызстанцев как неотъемлемой части единого советского народа. Осознание этого единства сплотило население республики в решающий момент: люди вставали на защиту Родины, принимали эвакуированных, трудились на заводах, в полях, госпиталях и научных учреждениях под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Благодаря социалистическим преобразованиям Киргизская ССР стала надежным тылом, внесшим неоценимый вклад в достижение Великой Победы.

Начало Великой Отечественной войны стало тяжелейшим испытанием для всего советского народа, затронув каждую республику, каждую семью. Кыргызстан, как часть единого советского государства, с первых дней войны оказался перед необходимостью оперативной мобилизации всех своих ресурсов – человеческих, материальных, экономических. Не только армия, но и гражданское население столкнулось с необходимостью немедленного включения в общую борьбу.

Война поставила перед обществом вызовы, требовавшие мгновенного ответа. Уже в первые дни была развернута масштабная мобилизация – мужчины уходили на фронт, предприятия и колхозы переходили на военные рельсы, развернулось всестороннее военное обучение, а женщины и молодежь брали на себя новые обязанности в тылу. Тысячи кыргызстанцев добровольно записывались в ряды Красной Армии, шли в народное ополчение, становились частью всесоюзного движения помощи фронту. Одновременно республике пришлось принимать тысячи эвакуированных, обеспечивая им кров и поддержку в условиях нарастающего дефицита ресурсов.

Первые месяцы войны стали не только периодом тяжелейших потерь, но и временем формирования коллективного сопротивления. Кыргызстанцы проявили высокую организованность, сплоченность и готовность к самопожертвованию, что стало основой для дальнейшей борьбы – как на передовой, так и в глубоком тылу, где развернулась не менее значимая работа по обеспечению Победы.

Восприняв внезапное нападение как общую беду, народ Кыргызстана мобилизовал все силы для отпора врагу. Мужчины уходили на фронт, женщины и подростки брали на себя новые обязанности в тылу, предприятия и колхозы переходили на военные рельсы. Власть оперативно организовала массовую мобилизацию, включив кыргызстанцев в единую оборонную систему страны. Несмотря на жесткость принимаемых мер, эта политика оказалась эффективной, сплотив людей вокруг идеи защиты Родины и сыграв важную роль в достижении будущей Победы.

В своей судьбоносной речи 3 июля 1941 года Сталин охарактеризовал войну как «войну всего советского народа», «всенародную отечественную войну», «войну за свободу нашего Отечества», которая «сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы». Население Кыргызстана с огромным вниманием слушало это обращение по громкоговорителям, установленным повсеместно. Оно произвело колоссальное впечатление, формируя у людей психологическую установку на сопротивление врагу, а также ставя перед ними конкретные задачи по перестройке всей жизни страны на военный лад.

Сталин особо подчеркнул, что война с фашистской Германией не должна рассматриваться как обычное военное столкновение, а представляет смертельную угрозу национальной государственности народов Советского Союза. В то же время его выступление прозвучало предельно убедительно, вселяя уверенность в победе.

Решающим морально-политическим фактором победы стала эмоциональная и идеологическая связь между всей страной и фронтом, где каждый советский человек, включая кыргызстанцев, сражался за свою Родину, а на поле боя находились их отцы, сыновья и братья.

Общенародное участие кыргызстанцев в войне стало возможным, в том числе благодаря широкой пропагандистской работе. Она давала людям, переживающим жестокие лишения, ясное понимание того, что каждый из них — будь то на фронте или в глубоком тылу — является неотъемлемой частью общей борьбы. Именно поэтому меры военного времени, связанные с ограничениями и лишениями, воспринимались народом как необходимая и оправданная жертва.

Как отметил итальянский историк: «Патриотизм, убежденность в правоте своего дела, а для многих — и вера в Бога, в Сталина помогали не сломиться под страшным напряжением». С первых дней войны защита Отечества стала объединяющим фактором для всего советского народа.

Несмотря на географическую удаленность от фронта, каждая республика СССР, включая Кыргызстан, мобилизовалась и внесла свой вклад в общую Победу. Для республики война означала не только сражения на дальних рубежах, но и тяжелое испытание для тыла и экономики. В условиях всеобщей беды кыргызы проявили стойкость и решимость, показав, что национальные различия отходят на второй план перед лицом общей угрозы. На протяжении всей войны идеологическая работа была направлена на укрепление патриотизма и межнационального единства народов СССР. Это позволило не только использовать демографический потенциал всех

народов, но и сплотить советское общество вокруг идеи коллективной борьбы. Создавались национальные воинские формирования, республики Востока принимали эвакуированные предприятия, помогая их восстановлению и внося свой вклад в общую победу. Дружба народов прошла тяжелейшие испытания войной, и, несмотря на отдельные случаи измены и предательства, эта идеологическая концепция выдержала проверку временем. В ходе войны объективно возрастала и роль русского народа как основного стержня обороны страны.

Предвоенные процессы в СССР создали основу для массовой мобилизации. Социалистические преобразования сформировали систему, в которой народы — от русских и украинцев до кыргызов, узбеков и казахов — стали частью единого советского общества. Образование Киргизской ССР стало важным этапом в развитии многонационального государства, обеспечившего равные права и возможности для всех. Эти изменения способствовали формированию коллективного сознания, что сыграло решающую роль в условиях войны. Если в 1916 году кыргызы восстали против мобилизации на тыловые работы, организованной царским правительством, и пережили трагедию Великого исхода (Уркун) в Китай, то в 1941 году, несмотря на историческую память, они без колебаний встали на защиту своей страны и социалистического строя.

Достижения мирного времени в сфере образования, промышленности, сельского хозяйства и культуры помогли кыргызстанцам научиться работать сообща, отстаивать свои права и стремиться к общему благу. Однако с началом войны эти успехи оказались под угрозой. Внезапное нападение Германии потребовало быстрой мобилизации всех ресурсов для защиты Родины.

Сколь бы важны ни были военные действия, исход войны зависел не только от успехов на фронте: решающую роль играло состояние военной экономики. Масштабное применение техники во Второй мировой войне требовало разветвленной системы снабжения и значительных организационных усилий. Война стала испытанием на прочность не только для армии, но и для тыла.

В первые месяцы войны Киргизская ССР продемонстрировала высокий уровень мобилизации, охватившей все сферы жизни — от промышленности и сельского хозяйства до культуры и военной подготовки. Народ воспринял войну как общий вызов, требующий полной самоотдачи и единства.

Важнейшим инструментом сплочения общества стала агитационно-пропагандистская работа, развернувшаяся в городах и селах, формируя боевой дух населения. Массовые митинги, лозунги, концерты, публикации в прессе укрепляли единую идеологию сопротивления. Рабочие, колхозники, интеллигенция и молодежь активно включались в трудовую и военную мобилизацию, осваивали новые профессии, перевыполняли нормы производства и жертвовали личные сбережения на нужды фронта. Кыргызстанцы, как и жители других союзных республик, восприняли начало войны как общую беду, сплотившую всех в едином порыве. Уже 26 июня 1941 года, в соответствии с постановлением «О мероприятиях по развертыванию агитационно-массовой работы среди населения», в республике началась активная политическая деятельность, направленная на консолидацию общества. Средства массовой информации, партийные и комсомольские структуры координировали агитационные усилия, укрепляя коллективный дух. Призывы к единению звучали не только в крупных городах, но и в отдаленных селах, где жители активно включались в мобилизационные процессы. На улицах городов и сел развешивались плакаты с патриотическими лозунгами: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»,

«Учись защищать Родину!», «Каждый должен овладеть военной специальностью!». Установленные громкоговорители транслировали сводки Совинформбюро, позволяя гражданам быть в курсе событий на фронте. Газеты публиковали официальные сводки и указы.

Пропаганда и призыв к патриотизму играли ключевую роль в формировании боевого духа среди призывников и мирного населения. На заводах, фермах, в цехах проводились собрания, обсуждавшие подвиги советских воинов, рассказывали случаи об их героизме и стойкости. Концерты, патриотические песни и радиопередачи вдохновляли людей на трудовые подвиги. Газеты публиковали официальные сводки и указы, освещая поддержку фронта в первые годы войны.

Ярким примером патриотизма стало письмо, опубликованное 8 июля 1941 года в газете «Советская Киргизия». В нем колхозница артели «Красный Восток» Калининского района Акулина Ивановна Пономаренко обращалась к своим сыновьям, пятеро из которых уже сражались на фронте. Она призывала их храбро биться с врагом и, если потребуется, отдать жизнь за Родину: «Мое материнское слово вам, дорогие мои дети, – беспощадно бейте кровавых германских фашистов, не жалея сил, а если нужно, то и жизнь положите за Родину-мать». Это послание, проникнутое духом самоотверженности, отражает массовый патриотический подъем, охвативший трудящихся республики, и демонстрирует высокий уровень патриотизма и коллективной ответственности, характерный для тружеников тыла.

В ноябре 1941 г. традиционные мероприятия к годовщине Октябрьской революции прошли уже в условиях военного времени. В каждом городе и селе подчеркивалась готовность трудящихся мобилизовать все силы на помощь фронту: шахтеры перевыполняли планы по добыче угля, работники швейных и механических предприятий ускоряли выпуск теплой одежды и необходимой продукции, а колхозники рапортовали о выполнении и перевыполнении сельскохозяйственных заданий. Демонстрации сопровождались лозунгами «Все для фронта, все для Победы!», шествиями военизированных подразделений, выступлениями партийных руководителей. В этих мероприятиях активно участвовала молодежь, для которой они становились символом решимости защитить Родину и сохранить завоевания социалистического строя.

С первых часов войны власти Киргизской ССР и население осознали масштаб угрозы. Уже в тот же день были созданы оборонные комиссии, организованы сборы и обучение военным навыкам. В условиях возможной опасности правительство республики незамедлительно приступило к мобилизационным мероприятиям. Сотни граждан добровольно подавали заявления в военкоматы, что свидетельствовало о патриотическом подъеме в республике в ответ на угрозу фашистской агрессии.

Массовый патриотический подъем нашел отражение в добровольческом движении. За первые 15 дней войны поступило 3 820 заявлений на срочную отправку на фронт, а в 1941–1942 годах в армию были призваны около 160 девушек, что подчеркивало широкое участие граждан в защите Родины. Со всей республики поступали письма и заявления от рабочих, руководителей предприятий, студентов, педагогов, домохозяек, бывших красноармейцев и даже 17-летних воспитанников детских домов, желавших воевать. Среди них — директор мясомолочного совхоза П. И. Мельников, машинистка управления БЧК Л. А. Коломыцкая, демобилизованный танкист Дмитрий Губарев. Встречались и коллективные обращения: экспедитор базы Фрунзестроя Дмитрий Чистяков вместе с женой А. Ходжаевой просили отправить их на фронт, где он мог служить пулеметчиком, а она — работать в госпитале. Директор маслопрома Сталинского района Насредитдин Бикоев, несмотря на возраст, обратился в военкомат с просьбой направить его на передовую. Колхозница Степанида Ивановна Пашута писала, что у нее нет родных на фронте, но она хочет помочь Красной Армии. Эти примеры демонстрируют высокий уровень патриотизма и готовность народа Киргизской ССР внести свой вклад в общую борьбу за Победу.

На призывном пункте Первомайсого района

В идеологии советского правительства с самого начала войны проводилась не только линия на патриотизм, но и курс на укрепление межнационального единства народов СССР. В ряды Красной Армии призывались граждане всех национальностей, и на фронте они сражались за общую Родину. В связи с тем, что многие призывники недостаточно владели русским языком, создавались национальные воинские формирования. Из числа мобилизованных были сформированы стрелковые дивизии, отдельные бригады, авиационные и кавалерийские части, которые стали важными элементами советской армии.

В 1941 году начали формироваться национальные воинские соединения. Одними из первых были 385-я стрелковая дивизия, а также отдельные стрелковые бригады – 40-я и 153-я, организованные на базе Фрунзенских школ пилотов. В этот же период были созданы 107-я, 108-я и 109-я кавалерийские дивизии, содержание которых обеспечивалось за счет личных сбережений трудящихся республики. Общая сумма собранных средств составила 18,7 млн рублей, при этом финансирование осуществлялось также за счет средств, привлеченных из Фрунзенской, Иссык-Кульской, Тянь-Шаньской, Ошской, Джалал-Абадской областей и других источников. Для этих подразделений было выделено 11 478 лошадей, 66 автомобилей (из них 54 грузовых, 7 легковых, 5 специальных) и другие транспортные средства. Уже в ноябре 1941 года в республике были сформированы 660-й, 664-й и 665-й авиационные полки ночных бомбардировщиков.

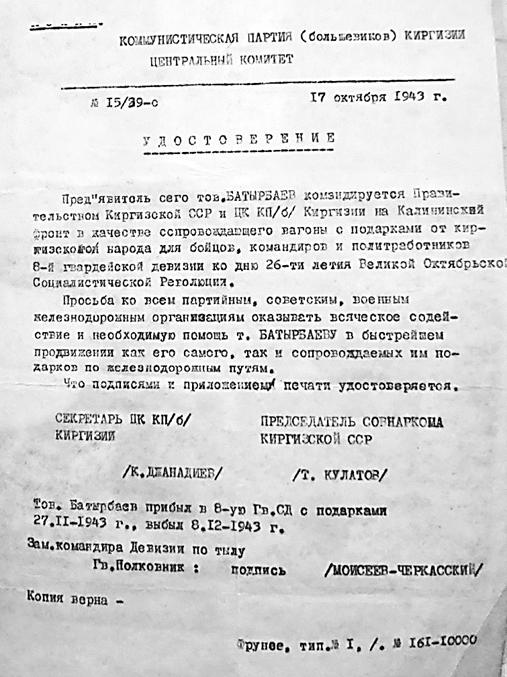

Из лучших призывников Киргизской ССР и Казахской ССР была сформирована 361-я стрелковая дивизия под командованием военного комиссара Киргизской ССР И. В. Панфилова. Впоследствии, 17 ноября 1941 года, она была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию, удостоившись почетного гвардейского звания.

С первых дней Великой Отечественной войны в Киргизской ССР была развернута широкомасштабная мобилизация, направленная как на формирование воинских соединений, так и на подготовку граждан к обороне в тылу. Одним из ключевых направлений этой мобилизации стало всеобщее военное обучение (Всевобуч), которое явилось не просто реакцией на военную угрозу, но и проявлением осознания кыргызстанцами войны как общей народной беды, требующей полной самоотдачи каждого гражданина. Уже 26 июня 1941 года бюро ЦК КП(б) Киргизской ССР приняло постановление «Об усилении массовой оборонно-физкультурной работы и военного обучения среди населения», в рамках которого была организована мобилизация трудящихся, проведены военные занятия и созданы оборонные структуры в городах и селах. Это стало началом масштабной системы военной подготовки, которая охватила все слои населения и обеспечила формирование мощного резерва для Красной Армии.

Республика начала военную подготовку еще до начала боевых действий, и к 1940 году 25% молодежи обладали значками ГТО и БГТО. Однако с введением постановления ГКО от 17 сентября 1941 года о всеобщем военном обучении Киргизская ССР существенно активизировала подготовку граждан к защите страны. Всевобуч включал начальную военную и стрелковую подготовку, обучение мерам противовоздушной и противохимической обороны (ПХВО), а также физическую и тактическую подготовку. В городах и селах создавались кружки военной подготовки, где изучались навыки рукопашного боя, обращения со штыком и тактическое ориентирование. Работники предприятий, колхозов, школьники и студенты осваивали военные дисциплины, понимая, что их знания и навыки могут оказаться решающими в условиях войны.

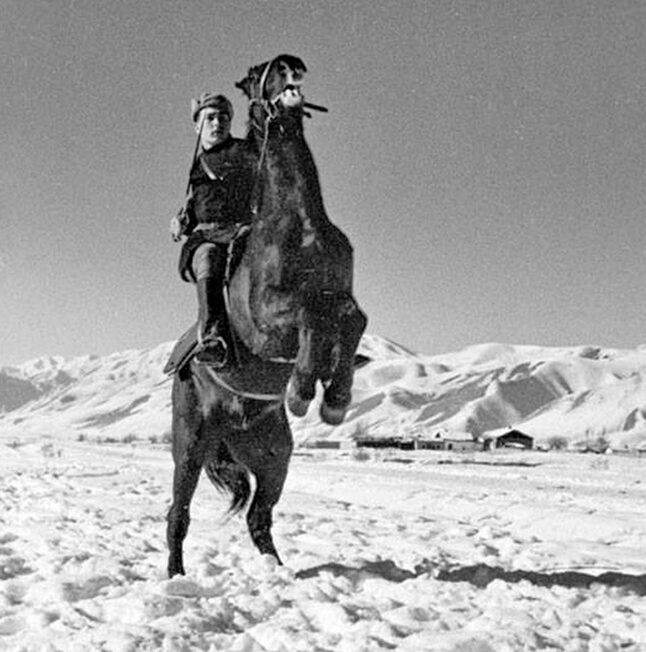

Подготовка бойцов-кавалеристов во Фрунзенской кавалеристской школе

Массовая подготовка начала приносить результаты уже в первые месяцы войны. С июля по сентябрь 1941 года в Киргизской ССР прошли обучение около 14 тысяч человек, что позволило сформировать подразделения, впоследствии вошедшие в состав 385-й стрелковой дивизии, трех стрелковых бригад и трех отдельных батальонов автоматчиков. Кроме того, особое внимание уделялось подготовке командного состава: студенты вузов, в том числе Кыргызского государственного педагогического института, проходили интенсивное военное обучение. В результате к 1941 году республика подготовила 33 младших командира запаса, 76 инструкторов- стрелков, 103 инструктора ПХВО, 7 снайперов II категории, 21 пулеметчика и 3 068 студентов, получивших значки ГТО.

В 1941г. Фрунзенский аэроклуб преобразовали в военную школу летчиков. Именно на его базе было создано три полка легких ночных бомбардировщиков, семеро выпускников военной школы стали Героями Советского Союза: М.Афанасьев, М. Бабкин, Е. Мазков, Н. Мирошниченко, Н. Рудь, И. Таранчиев, Т. Бегельдинов дважды Герой Советского Союза.

Постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» от ноября 1941 года поставило перед республикой задачу еще более масштабной подготовки резервов для Красной Армии. Эта задача включала несколько направлений: во-первых, усиление общественных военно-оборонных организаций, таких как Осоавиахим, который в 1941– 1944 годах подготовил более 423 тысяч специалистов, а в первые месяцы войны 69 тысяч его членов были направлены на фронт; во-вторых, активизация оборонно-физкультурной работы, в ходе которой к концу 1943 года республика заняла четвертое место в СССР по уровню подготовки населения к ПХВО.